Основные положения общей части уголовного права японии. Лекция: Основные положения общей части уголовного права РФ Совместная собственность супругов

Наследование по завещанию(гл.88ГКУ) происходит в том случае, если наследодатель при жизни распорядился на случай смерти своим имуществом в письменном документе, называемом завещанием. Он может завещать свое имущество кому угодно, может определить лиц, которых он исключает из числа наследников, может завещать все или часть имущества. Право на обязательную часть в наследстве имеют несовершеннолетние, нетрудоспособные дети, переживший супруг и родители. Эта часть составляет половину от наследования по закону, которая судом может быть уменьшена по имеющимся обстоятельствам. Завещание может быть составлено с условиемСтатья 1243 устанавливает возможность составления завещания супругами.

Наследование по закону(гл.86 ГКУ) имеет место, если нет завещания или оно составлено не на все имущество. Наследники делятся на очереди.

1. Дети, супруг, родители;

2. Родные братья, сестры, бабушка и дедушка, как со стороны отца, так и со стороны матери.

3. Родные дяди и тети;

4. Лица, которые проживали с наследодателем одной семьей не менее 5 лет до времени открытия наследства;

5. Другие родственники до шестого уровня родства включительно. При этом, родственники ближнего уровня устраняют от наследования следующих по уровню родственников. К этой очереди также относятся иждивенцы наследодателя, которые не были членами его семьи. Это несовершеннолетние или нетрудоспособные лица, которые не менее пяти лет получали от него материальную поддержку, которая была для них единственным источником для существования.

Завещание составляется в письменной форме, обязательно заверяется нотариусом или, установленными законом лицами. Может составляться секретное завещание или заверенное при свидетелях. Завещание можно изменить, отменить, оно может быть признано недействительным.

Глава 90 определяет возможность и порядок заключения наследственного договора.

1. Понятие уголовного права, его принципы и источники.

2. Понятие преступления.

3. Условия привлечения к уголовной ответственности.

Уголовное право – одна из отраслей права, представляющая собой совокупность юридических норм, определяющих принципы уголовной ответственности, устанавливающих какие общественно-опасные деяния признаются преступлениями, и какому наказанию подлежат лица, виновные в их совершении.

Основной задачей уголовного права является правовое обеспечение охраны прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя Украины от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также предупреждение преступлений.

В уголовном праве главенствуют следующие принципы:

1. Принцип личной ответственности. Субъектом преступления и лицом, способным нести уголовную ответственность является только физическое лицо, обязательно вменяемое и достигшее возраста, с которого может наступать уголовная ответственность;

2. Принцип индивидуализации уголовной ответственности и наказания . Он требует, чтобы и уголовная ответственность, и назначение наказания были максимально конкретизированы и индивидуализированы исходя из конкретных обстоятельств совершенного преступления с учетом лица виновного.

Основным источником этой отрасли является Уголовный кодекс Украины, который был принят 5 апреля 2001г. И вступил в силу с 1 сентября 2001г. Он представляет собой совокупность правовых норм, систематизированных и определяющих виды преступных деяний и предусмотренных за них наказаний, основания наказания или освобождения от него, а также общие положения, основания и рамки уголовной ответственности. Состоит из двух частей: общей и особенной.

Общая часть состоит из 15 разделов: - Общие положения; - Закон об уголовной ответственности; - Преступление его виды и стадии; - Лицо, подлежащее уголовной ответственности (субъект преступления); - Вина и ее формы; - Соучастие в преступлении; - Повторность, совокупность и рецидив преступлений; - Обстоятельства, исключающие преступность деяния; - Освобождение от уголовной ответственности; - Наказание и его виды; -Назначение наказания; - Освобождение от наказания и его отбывание; -Судимость; - Принудительные меры медицинского характера и принудительное лечение; - Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.

Особенная часть содержит 20 разделов, 339 статей, систематизированных по группам родственных общественных отношений. В абсолютном большинстве норм этой части установлена уголовная ответственность за отдельные виды преступлений.

Уголовная ответственность является одним из видов юридической ответственности и реализуется в рамках уголовно-правовых отношении, которые составляют один из элементов механизма уголовно-правового регулирования.

Объектом правоотношений уголовной ответственности является правовой статус лица, совершившего преступление.

Субъектами правоотношения уголовной ответственности являются, с одной стороны, лицо, совершившее преступление, а с другой стороны – государство в лице соответствующих органов. При этом государство всегда имеет право обязать виновного претерпеть неблагоприятные для него последствия.

С учетом отмеченного, уголовная ответственность выступает как правоотношение, возникающее между государством и преступником по поводу его личных или имущественных прав. Эти правоотношения возникают с момента совершения преступления. Именно с этого момента у сторон возникают соответствующие права и обязанности. У государства (в лице соответствующих органов) возникает право применить к виновному меры принуждения, которые составляют уголовную ответственность. А у лица, совершившего преступление, возникает обязанность понести ответственность. Уполномоченный государственный орган порицает (осуждает) преступное деяние и возлагает на него обязанность вынужденно претерпевать лишения личного или имущественного характера с целью восстановления нарушенных законных прав потерпевшего и исправления преступника.

Единственным основанием уголовной ответственности является общественно опасное, виновное деяние, содержащее все признаки состава преступления, предусмотренного уголовным законом.

Различаются фактическое и юридическое основание уголовной ответственности. Фактическое основание – это определенная форма поведения человека, совершение общественно опасного деяния (за одни только мысли, взгляды, убеждения к ответственности привлечь нельзя). Уголовная ответственность возникает одновременно с фактом совершения лицом указанного в законе деяния. Юридическим основанием ответственности является наличие в указанном деянии состава конкретного преступления.

Преступлением признается предусмотренное уголовным законом виновное общественно опасное деяние (действие или бездействие), посягающее на правопорядок.

Преступление имеет ряд признаков . К ним относятся: общественная опасность, противоправность, виновность, наказуемость деяния.

1) Преступлением признается только общественно опасное деяние. По признакам общественной опасности преступление отличается от административных и других видов правонарушений. Например, мелкое хулиганство (т.е. нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие подобные действия) влечет за собой административную ответственность, а хулиганство, проявившееся в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, злостное и особо злостное хулиганство влекут уголовную ответственность. Изготовление или хранение без цели сбыта самогона или других крепких спиртных напитков домашней выработки влечет административную ответственность, а те же действия, совершенные с целью продажи, а также торговли этими спиртными напитками влечет уголовную ответственность.

2) Преступлением является только противоправное деяние, т.е. предусмотренное уголовным законодательством. Какие конкретно общественно опасные деяния являются преступлениями, определено Уголовным кодексом Украины. Деяния, не предусмотренные этим кодексом, преступлением не являются. В уголовном законодательстве не допускается аналогия права. В то же время не являются преступлением действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного уголовным законом, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности.

3) Преступлением признается только виновное деяние (понятие вины будет рассматриваться ниже).

4) Наказуемость означает, что преступлением может признаваться только то общественно опасное деяние, которое влечет за собой предусмотренную в Уголовном кодексе ответственность.

Для решения вопроса о наличии или отсутствии в содеянном признаков преступления необходимо установить определенную совокупность обстоятельств, образующих фактическое и юридическое основание для привлечения к уголовной ответственности лица. Для этого необходимо установить наличие в его действиях состава преступления.

Состав преступления – это совокупность установленных уголовным законом объективных и субъективных элементов, позволяющих рассматривать конкретное общественно-опасное деяние в качестве преступления. Состав преступления – это логическая модель, закрепляющая типичные признаки преступного деяния.

Элементами состава преступления являются:

объект преступления;

объективная сторона преступления;

субъект преступления;

субъективная сторона преступления.

Только наличие всех этих элементов в совокупности является основанием для привлечения лица к уголовной ответственности. Отсутствие в содеянном хотя бы одного из указанных элементов означает отсутствие состава преступления и отсутствие основания для привлечения к уголовной ответственности.

Объект преступления – это те общественные отношения и блага, которые защищаются уголовным законом от преступных посягательств.

Объективная сторона преступления – это внешнее поведение человека, которое проявляется в деянии, т.е. действии (активном поведении) или бездействии (пассивном поведении). По отдельным преступлениям в объективную сторону включаются последствия деяния, причинная связь между деянием и наступившим общественно опасными последствиями, место, время, способ, орудия, средства совершения преступления и т.п. Абсолютное большинство преступлений совершается путем действий. Однако в некоторых случаях преступлением признается бездействие (халатность должностных лиц, неоказание помощи больному лицом медицинского персонала и т.п.).

Субъект преступления – это лицо, совершившее преступление, которое отвечает определенным признакам, имеющим уголовно-правовое значение. Субъектом преступления может быть только вменяемое лицо, достигшее определенного возраста. По некоторым видам преступления субъектом могут быть только отдельные категории населения (военнослужащие, должностные лица, ранее судимые и т.п.).

Уголовная ответственность по общему правилу наступает с 16-летнего возраста, а за наиболее тяжкие преступления – с 14 лет (за убийство, умышленное нанесение телесных повреждений, причинивших расстройство здоровья, изнасилование, кражу, грабеж, разбой, злостное и особо злостное хулиганство и т.п.). По некоторым видам преступлений уголовная ответственность наступает с 18 лет (воинские преступления и др.).

Не подлежат уголовной ответственности лица, которые во время совершения общественно опасного деяния находились в состоянии невменяемости, т.е. не могли отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими вследствие хронической душевной болезни, временного расстройства душевной деятельности, слабоумия или иного болезненного состояния.

Если общественно опасные деяния совершили лица, не достигшие установленного законом возраста, или признанные невменяемыми, то к ним в судебном порядке применяется не уголовное наказание, а принудительные меры соответственно воспитательного либо медицинского характера.

Совершение преступления в состоянии опьянения не освобождает лицо от уголовной ответственности, а наоборот является обстоятельством, отягчающим ответственность.

Субъективная сторона преступления – это внутреннее, психическое отношение лица к совершаемому общественно опасному деянию (т.е. вина). Преступлением признается только виновное деяние, без вины не может быть уголовной ответственности. В некоторых случаях в субъективную сторону кроме вины включается мотив (внутреннее побуждение) и цель преступления (модель результата, к достижению которого стремится виновный).

Вина выражается в двух формах :

1) в форме умысла (прямого или косвенного)

2) неосторожности (преступного легкомыслия или преступной небрежности).

Эти формы выделяются с учетом интеллектуального и волевого критериев.

Интеллектуальный критерий заключается в осознании виновным общественно опасного характера совершаемого им деяния и в предвидении его общественно опасных последствиях.

Волевой критерий характеризует отношение лица к совершаемому деянию и его последствиям. Он выражается в желании (или сознательном допущении) вредных последствий либо легкомысленном или небрежном отношении к этим последствиям.

умышленно , если лицо, его совершившее сознавало общественно опасный характер своего действия или бездействия, предвидело его общественно опасные последствия и желало их наступления (прямой умысел) или сознательно допускало наступление этих последствий (косвенный умысел). Примером косвенного умысла является стрельба на улице пьяного хулигана, в результате чего убит случайный прохожий гражданин.

Преступление признается совершенным по неосторожности , если лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своего действия или бездействия, но самонадеянно и легкомысленно рассчитывало на их предотвращение (преступное легкомыслие) либо не предвидело возможности наступления таких последствий, хотя должно было и могло их предвидеть (преступная небрежность). Примером преступного легкомыслия является превышение водителем допустимой скорости, в результате чего он совершил наезд на пешехода. А примером преступной небрежности является ошибочное введение врачом не того лекарства, в результате чего наступили тяжелые последствия для пациента.

От вины необходимо отличать невиновное причинение вреда (казус, случай), когда лицо не предвидело и по обстоятельствам дела не должно было (или не могло) предвидеть наступления общественно опасных последствий своих действий. В этом случае уголовная ответственность исключается. Например, гражданин поскользнулся на дороге и, падая, свалил другого гражданина, в результате чего тот получил телесные повреждения.

Виды преступлений можно выделить по объектам преступных посягательств:

1). против основ национальной и общественной безопасности;

против жизни, здоровья, воли, чести и достоинства личности;

против половой свободы и половой неприкосновенности человека;

против выборных, трудовых и других личных прав и свобод человека и гражданина;

2)против собственности, окружающей среды, безопасности производства, безопасности движения и эксплуатации транспорта, общественного порядка и моральности, правосудия, установленного порядка несения службы, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, авторитета органов государственной власти, органов местного самоуправления и объединения граждан;

3)в сфере хозяйственной деятельности, служебной деятельности, использования ЭВМ, компьютерных систем и сети, оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров;

4) против здоровья населения, охраны государственной тайны, неприкосновенности государственных границ, обеспечения призыва и мобилизации.

В более общем виде преступления можно разделить на три вида:

1) против интересов государства;

2) против интересов общества;

3) против интересов отдельных граждан.

По степени общественной опасности выделяются:

а) особо тяжкие преступления

б) тяжкие преступления;

в) средней тяжести;

г) небольшой тяжести.

В соответствии с Конституцией Украины (ст.55) каждый человек имеет право любыми, не запрещенными законом средствами защищать свои права и свободы от нарушений и противоправных посягательств. Эти положения детализируются Уголовным кодексом Украины.

В некоторых случаях граждане совершают проступки, которые по своим внешним признакам совпадают с преступными деяниями, однако не являются общественно опасными и уголовно противоправными. Это связано с наличием правомерных обстоятельств, исключающих преступность деяния (т.е. его общественную опасность и противоправность). К таким обстоятельствам относятся: - необходимая оборона; - крайняя необходимость; - задержание лица, совершившего преступление и т.п.

Каждое лицо имеет право на необходимую оборону, т.е. на защиту, как своих прав, так и интересов других лиц, общества и государства от преступного посягательства. Это право человек имеет независимо от возможности избежать посягательства или обратиться за помощью к другим лицам либо органам власти. Необходимой обороной признаются действия, совершенные в целях защиты указанных выше интересов от общественно опасного посягательства путем причинения посягающему вреда, если такие действия были обусловлены необходимостью незамедлительного предотвращения либо пресечения посягательства. При этом при необходимой обороне вред может причиняться только посягающему лицу.

Не является преступлением применение оружия или любых иных средств независимо от последствий, если оно осуществлено для:

Защиты от нападения вооруженного лица либо нападения группы лиц;

Предотвращения противоправного насильственного проникновения в жилище либо другое помещение;

В случае, если лицо, осуществляющее защиту, не могло вследствие испуга или сильного душевного волнения, вызванного общественно опасными действиями, оценить соответствие защиты характеру посягательства.

В то же время причиненный посягающему лицу вред должен быть соразмерным опасности посягательства и обстановке защиты. Средства защиты должны быть соразмерны средствам нападения. Поэтому уголовную ответственность влечет превышение пределов необходимой обороны, т.е. причинение посягающему вреда, явно не соответствующего опасности посягательства либо обстановке защиты.

К необходимой обороне приравниваются правомерные действия потерпевшего и других лиц непосредственно после совершения посягательства, направленные на задержание лица, совершившего нападение и доставление его соответствующим органам власти.

Не является преступлением действие, хотя и подпадающие под признаки деяния, предусмотренного уголовным законом, но совершенное в состоянии крайней необходимости, т.е. для устранения опасности, угрожающей интересам государства, общественным интересам или правам данного лица или других граждан, если эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена другими средствами. Крайняя необходимость – это вынужденное действие, связанное с причинением вреда. При этом причиненный вред должен быть менее значительным, чем предотвращенный вред; в противном случае будет иметь место превышение пределов крайней необходимости.

Совершаемое умышленное преступление проходит ряд стадий, т.е. определенных этапов его осуществления. Эти этапы существенно различаются между собой степенью осуществления преступного намерения.

Выделяют три стадии совершения преступления:

1) приготовление к преступлению;

2) покушение на преступление;

3) оконченное преступление.

Оконченным преступление является тогда, когда преступный умысел полностью реализован и совершенное деяние содержит в себе все признаки состава преступления.

Приготовление к преступлению признается приискание (покупка, позаимствование и т.п.) или приспособление средств, орудий или иное умышленное создание условий для совершения преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по причинам, не зависящим от воли виновного лица.

Покушением на преступление признается умышленное действие, непосредственно направленное на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по причинам, не зависящим от воли виновного. Причины не доведения преступного умысла до конца могут быть различные (например, задержание преступника на месте совершения преступления, в связи с чем не успел довести преступный умысел до конца; сопротивление жертвы и т.п.). Однако, если преступление не доведено до конца по собственной воле лица, то уголовно наказуемое покушение отсутствует в связи с добровольным отказом от совершения преступления.

Добровольный отказ от совершения преступления имеется только в том случае, если у лица имеется возможность довести преступление до конца, однако оно по своей воле отказывается от этого. Мотивы такого отказа могут быть различными (страх перед ответственностью, желание исправиться и т.п.). Лицо, добровольно отказавшееся от доведения преступления до конца, подлежит уголовной ответственности только в том случае, если фактически совершенное им деяние содержит состав иного преступления.

В случае приготовления и покушения на преступление наказание назначается по закону, предусматривающему ответственность за данное преступление. При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности действий, совершенных виновным, степень осуществления преступного намерения и причины, по которым преступление не было доведено до конца.

Многие преступления совершаются не одним лицом, а группой. В таких случаях имеется соучастие в преступлении. Соучастием признается умышленное совместное участие двух и более лиц в совершении преступления.

В зависимости от характера выполняемых действий соучастники преступления бываю четырех видов: - организаторы; - подстрекатели;

Пособники; - исполнители.

Исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее преступление. Без исполнителя нет соучастия, так как только он осуществляет задуманное преступление, реализует умысел соучастников.

Организатором является лицо, организующее совершение преступления или руководящее его совершением. Организатор создает группу, распределяет роли между соучастниками, регулирует и направляет их деятельность.

Подстрекателем признается лицо, склонившее к совершению преступления. Он формирует у других соучастников желание (решимость) совершить конкретное преступление. Подстрекательство может выражаться в форме советов, уговоров, подкупа, принуждения, угроз, приказа и т.п.

Пособником является лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением средств или устранением препятствий. Пособником считается также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, орудия и средства совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем. Своими действиями пособник укрепляет желание и решимость у других соучастников совершить преступление.

Степень и характер участия каждого из соучастников в совершении преступления учитываются судом при назначении наказания. Организатор преступления несет ответственность за все организованные им преступления, совершенные любым соучастником. Остальные соучастники несут ответственность за те преступления, в подготовке или совершении которых они участвовали.

Наказание является реакцией государства на совершенное преступление. Если общественно опасное деяние не влечет за собой наказание, то оно не может считаться преступлением. Уголовная наказуемость является обязательным признаком понятия преступления. Наказание является особой юридической мерой государственного принуждения, которая содержится в уголовно-правовой норме и назначается только по приговору суда лицу, признанному виновным в совершении преступления. Указанное принуждение заключается в предусмотренных Уголовным кодексом лишении или ограничении прав и свобод этого лица. Уголовное наказание порождает судимость человека.

Целями наказания являются:

1) кара за совершенное преступление;

2) исправление и перевоспитание осужденного;

3) предупреждение совершения новых преступлений как осужденными, так и иными лицами;

4) наказание восстанавливает социальную справедливость в обществе.

В то же время оно не имеет целью причинение физических страданий или унижения человеческого достоинства.

Действующее законодательство предусматривает различные виды наказаний, при этом их перечень является исчерпывающим. А суд в каждом конкретном случае должен избрать меру наказания с учетом характера содеянного и степени общественной опасности самого преступника.

Наказания бывают основными и дополнительными.

Основные наказания назначаются самостоятельно и не могут сочетаться друг с другом. Дополнительные наказания не могут применяться самостоятельно, поэтому они применяются только в сочетании с основными наказаниями.

Основными наказаниями являются :

лишение свободы на определенный срок (на срок от 3 месяцев до 15 лет); в отношении лиц совершивших преступление в несовершеннолетнем возрасте, срок лишения свободы не может превышать 10 лет; при замене, в порядке помилования, пожизненного лишения свободы лишением свободы на определенный срок оно может быть назначено и на срок более 15 лет, но не свыше 25);

пожизненное лишение свободы (этот вид наказания введен 22.02.2000 года после отмены смертной казни) оно установлено за совершение особо тяжких преступлений. Пожизненное лишение свободы не применяется к лицам, совершившим преступление в возрасте до 18 лет, к лицам в возрасте свыше 65 лет, а также к женщинам, находившимся в состоянии беременности во время совершения преступления или на момент вынесения приговора;

исправительные работы без лишения свободы (на срок от 22 месяцев до 2 лет с удержанием из заработка осужденного в доход государства до 20%);

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (на срок от 2 до 5 лет);

штраф (т.е. денежное взыскание от 10 до 400 минимальных размеров заработной платы, а за корыстные преступления – до 1000 минимальных размеров зарплаты);

общественное порицание (оно заключается в публичном выражении судом порицания виновному с доведением об этом в необходимых случаях до сведения общественности через печать или иным способом);

к военнослужащим срочной службы может также применяться наказания в виде направления в дисциплинарный батальон на срок от 3 месяцев до 3 лет.

Дополнительными наказаниями являются:

конфискация имущества (т.е. принудительное безвозмездное изъятие в собственность государства всего или части имущества, являющегося личной собственностью осужденного);

лишение воинского, специального звания , ранга, чина, квалификационного класса;

лишение родительских прав (если судом установлено злоупотребление этими правами со стороны виновного);

В качестве дополнительного наказания может применяться также штраф и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Ранее в качестве исключительной меры наказания применялась смертная казнь (расстрел). Однако от 22.02.2000г. смертная казнь в Украине отменена.

Наказание назначается только по приговору суда и только в строго установленном законом пределе и порядке. Никто не может быть признан виновным в совершении преступления, а так же подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в соответствии с законом.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного и обстоятельства дела, смягчающие и отягчающие ответственность.

Обстоятельствами, смягчающими ответственность, признаются:

Совершение преступления вследствие стечения тяжелых личных или семейных обстоятельств, в силу материальной или иной зависимости, под влиянием угрозы или принуждения, сильного душевного волнения, вызванного неправомерными действиями потерпевшего; совершение преступления при превышении пределов необходимой обороны (т.е. обстоятельства, характеризующие условия совершения преступления);

Совершение преступления несовершеннолетним, женщиной в состоянии беременности (т.е. обстоятельства, характеризующие личность совершившего преступление).

Чистосердечное раскаяние или явка с повинной, способствование раскрытию преступления; предотвращение виновным вредных последствий совершенного преступления, добровольное возмещение нанесенного ущерба или устранение причиненного вреда (т.е. обстоятельства, характеризующие поведение лица после совершения преступления);

Обстоятельствами, отягчающими ответственность, признаются:

Совершение преступления лицом, ранее совершившим преступление , находящимся в состоянии опьянения, организованной группой;

Совершение преступления с использованием подчиненного или иного зависимого положения лица, в отношении которого совершено преступление;

Совершение преступления в отношении малолетнего, престарелого или лица, находящегося в беспомощном состоянии;

Совершение преступления из корыстных или иных низменных побуждений ;

Причинение преступлением тяжких последствий ;

- подстрекательство несовершеннолетних к совершению преступления или привлечение несовершеннолетних к участию в преступлении;

Совершение преступления с особой жестокостью или издевательством над потерпевшим и др.

Для привлечения к уголовной ответственности законом установлена определенная давность (срок): за разные виды преступлений от 1 года до 10 лет. По истечении этих сроков (если они не были прерваны или приостановлены в установленном законом порядке), лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности.

Действующее законодательство предусматривает некоторые особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Это обусловлено тем, что у них еще не завершен процесс формирования личности; в результате этого они не способны в полной мере осознавать общественную опасность преступлений, давать адекватную оценку своим поступкам. В связи с этим совершение преступления в несовершеннолетнем возрасте является обстоятельством, смягчающим ответственность,

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних связаны с возрастом, с которого наступает уголовная ответственность; с ограничением применяемых к ним видов и мер наказания; с особенностями назначения наказаний. Эти особенности рассмотрены выше. Кроме этого, к несовершеннолетним вместо уголовного наказания судом могут применяться принудительные меры воспитательного характера, к которым относятся:

Обязанность публично или в иной форме принести извинение потерпевшему;

Предупреждение;

Передача несовершеннолетнего под надзор родителям либо под надзор педагогическому или трудовому коллективу, а также отдельным гражданам;

Возложение на несовершеннолетнего, достигшего 15-летнего возраста и имеющего имущество или заработок, обязанности возместить причиненный ущерб;

Направление несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков до его исправления, но на срок не более 3 лет. Такими учреждениями являются общеобразовательные школы социальной реабилитации (для лиц в возрасте от 11 до 14 лет) и профессиональные училища социальной реабилитации (для лиц в возрасте от 14 до 18 лет).

В результате изучения главы 13 студенты должны:

- знать понятия: преступление, виды преступлений, категории преступлений, преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления, наказание, субъективные права, свобода, добро и зло, уголовные правоотношения, источники уголовного права, состав преступления, вина, неоконченное преступление, соучастие в преступлении, обстоятельство, исключающее преступность деяния, особенности норм уголовного права, уголовные правоотношения;

- уметь оперировать юридическими категориями и понятиями, толковать нормы уголовного права, анализировать составы преступлений;

- владеть юридической терминологией, методикой анализа правоотношений, юридической техникой, правовой информацией.

Общие положения уголовного права

Конституционные основы уголовного права изложены в следующих статьях Конституции России:

- все равны перед законом и судом (ст. 19);

- каждый имеет право на жизнь. Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей (ст. 20);

- никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинств обращению или наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам (ст. 21);

- каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускается только по судебному решению. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов (ст. 22);

- государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом (ст. 45);

- каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд (ст. 46);

- никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом. Обвиняемый в совершении преступления имеет право на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей в случаях, предусмотренных федеральным законом (ст. 47);

- каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения (ст. 48);

- каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого (ст. 49);

- никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление. При осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона. Каждый осужденный за преступление имеет право на пересмотр приговора вышестоящим судом в порядке, установленном федеральным законом, а также право просить о помиловании или смягчении наказания (ст. 50);

- никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания (ст. 51);

- права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба (52);

- каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц (ст. 53);

- закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет. Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением. Если после совершения правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, применяется новый закон (ст. 54);

- перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и свобод не должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина.

В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (ст. 55).

Уголовный кодекс действует в стране с 1 января 1997 г. Это четвертый Уголовный кодекс России после кодексов, принятых в 1922, 1926, 1960 гг. Уголовный кодекс 1960 г., отменивший репрессивное сталинское законодательство 1930-1940-х гг., в то же время был порожден административно-командной системой, отмечен пороками тоталитаризма. В прежнем законодательстве проводилась идея принуждения, репрессий, отсутствовал приоритет общечеловеческих ценностей 1 .

Рассмотрим основные положения современного уголовного законодательства:

- в Уголовном кодексе проведен принцип приоритета общечеловеческих ценностей, направленный на максимальное обеспечение безопасности личности, всемерную охрану жизни, здоровья, чести, достоинства, прав и свобод граждан, их неприкосновенности;

- уголовное законодательство исходит из принципов демократизации и гуманизации, которые конкретизируются в принципах законности, равенства граждан перед законом, справедливости, вины, гуманизма, ответственности;

- в уголовном законодательстве проведено четкое различие уголовной ответственности, исходя из интересов общественной безопасности или безопасности всего народа;

- уголовное законодательство закрепляет приоритет международного договора перед внутригосударственным правом по вопросам уголовной ответственности;

- уголовное законодательство направлено на удовлетворение потребностей общества;

- законодательства максимально приведено в соответствие с криминологической ситуацией в стране;

- повышена защищенность сотрудников правоохранительных органов.

Рассмотренная выше классификация систем уголовного права, как и любая классификация, в известной мере условна, и в нее не вписывается уголовное право ряда стран. Это можно сказать и об уголовном праве одной из самых развитых стран мира – Японии. В связи с этим характеристика ее уголовного права дается обособленно.

В Японии действует Уголовный кодекс 1907 г. с внесенными в него впоследствии изменениями. Кодекс предусматривал крайне широкое судейское усмотрение как в определении размера наказания осужденному, так и в установлении состава соответствующего преступления (последнее объясняется неопределенной и расплывчатой формулировкой ряда составов). Наиболее существенные изменения в Уголовный кодекс были внесены в 1947 и 1954 гг. Так, по Закону от 26.10.1947, например, смягчены условия для отсрочки исполнения наказания и введено правило о погашении прежней судимости. Источниками уголовного права наряду с Уголовным кодексом являются Закон о малозначительных преступлениях 1948 г., Закон о несовершеннолетних 1948 г. и некоторые другие уголовно-правовые акты.

Система наказаний, предусмотренная Уголовным кодексом Японии, включает основные и дополнительные наказания. Основными являются: смертная казнь, лишение свободы с принудительным трудом или без него, штраф, уголовный арест, малый штраф. В качестве дополнительного наказания применяется конфискация.

Смертная казнь предусматривается за наиболее опасные государственные преступления (например, акции, связанные с внутренним восстанием или внешней военной агрессией), против общественной безопасности (например, действия, вызвавшие железнодорожную катастрофу со смертельным исходом или отравление водопроводной воды со смертельным исходом), против личности (убийство, разбойное нападение, повлекшее смерть или сопряженное с изнасилованием). Фактически смертная казнь в Японии применяется чрезвычайно редко, и там давно обсуждается вопрос о ее отмене.

Лишение свободы (как с принудительным трудом, так и без него) может быть назначено пожизненно или на срок от одного месяца до пятнадцати лет. Уголовный арест назначается на срок от одного дня до тридцати дней. Штрафы и малый штраф отличаются друг от друга размером суммы. Следует отметить, что штрафные санкции применяются наиболее часто по сравнению с другими видами наказания.

Широкое применение имеют меры безопасности, дополняющие или заменяющие наказание с целью предотвращения совершения лицом нового преступления и его исправления. Например, для условно осужденных существует пункт так называемого защитного надзора, который контролирует их, помогает им с трудоустройством и жильем (в соответствии с Законом о защитном надзоре за лицами, осужденными с отсрочкой исполнения наказания, и Законом о предупреждении преступности и реабилитации преступников). Для лиц, освобожденных из тюрем, предусматривается служба восьмимесячной реабилитационной защиты.

Следует отметить, что Япония достигла значительных успехов в борьбе с преступностью по сравнению с другими наиболее развитыми странами (США, Францией, ФРГ, Великобританией). Она, переняв экономический и демократический опыт Запада, не утратила специфических национальных форм традиционного социального контроля. В криминологическом отношении эту страну многие специалисты называют уникальной, и поэтому мировое сообщество давно приглядывается к японскому опыту.

Тенденция сближения систем уголовного права

Несмотря на, казалось бы, достаточно четкое разделение уголовного права на соответствующие его системы, все же представляется, что глубину различий между ними не следует преувеличивать. Во-первых, по ряду позиций (в том числе и основополагающих) между законодательным выражением того или иного уголовно-правового института в разных правовых системах существует кажущееся различие. Ярким примером этому служат вроде бы непримиримые позиции российского уголовного права и системы общего права по вопросу об ответственности за неоконченное преступление. Сколько "копий" было "сломано" по поводу того, что по российскому Уголовному кодексу провозглашается наказуемость приготовительных действий, тогда как, например, в американском уголовном праве законодательной "точкой отсчета" в этом отношении является покушение на преступление. Однако, как уже отмечалось в гл. 11, формулировка, например, Примерного уголовного кодекса США, определяющая покушение на преступление как любое действие или бездействие, которые лицо воспринимает как существенный шаг в направлении совершения преступления, свидетельствует о том, что расширение пределов уголовной ответственности за неоконченное преступление может и не зависеть от того, объявляется по закону наказуемость приготовления или нет, т.е. формулировка ответственности за покушение может охватывать и ответственность за приготовление к преступлению. Разве, например, приобретение лицом огнестрельного оружия для убийства не есть "существенный шаг" в направлении преступления (в соответствии с Примерным уголовным кодексом США)? И сравнение формулировки приготовления к преступлению по УК РФ как умышленного создания условий для совершения преступления, в том числе и приискания средств или орудий совершения преступления (ч. 1 ст. 30 УК РФ), с формулировкой понятия покушения в Примерном уголовном кодексе США приводит к выводу не о том, что приготовление к преступлению не наказуемо по Примерному уголовному кодексу, а о том, что российское понимание приготовления может поглощаться формулировкой Примерного кодекса о покушении на преступление. Фактически получается, что, несмотря на внешнее различие в уголовно-правовых формулировках, конкретное деяние лица, выразившееся в той или иной разновидности приготовления к преступлению, будет признано наказуемым и российским судьей (в рамках приготовления к преступлению), и американским (в рамках покушения на преступление).

Получается, что в этом случае якобы "непреодолимая стена" между указанными позициями была искусственно создана в годы десятилетий "холодной войны" (в действительности ее в данном случае нет, а есть определенные законодательные традиции, лишь на первый взгляд противоречащие друг другу), и юристам обеих стран следовало бы откровенно признать это.

Во-вторых, необходимо отметить, что примерно с 1970-х гг. но некоторым, в том числе и очень принципиальным позициям началось вначале достаточно робкое, затем и вполне видимое сближение соответствующих правовых систем. Наиболее принципиальным в этом отношении следует признать отношение к проблеме уголовной ответственности юридических лиц. Как известно, классическим принципом системы романо-германского уголовного права является принцип личной ответственности виновного, т.е. ответственности лишь вменяемого, достигшего определенного возраста физического лица, совершившего запрещенное уголовным законом преступное деяние.

Однако, как уже отмечалось в гл. 9 (о субъекте преступления), наряду с этим принципом вначале в системе общего права был законодательно сформулирован принцип уголовной ответственности юридических лиц, который впоследствии перешел и в систему континентального (романо-германского права, например, Франция, Нидерланды), а также и в систему социалистического права (Китай).

Второй точкой определенного сближения позиций является отношение к жесткой кодификации уголовного права. Известно, что изначально европейское континентальное уголовное право тяготело к полной кодификации его законодательства. За это ратовали, например, еще предтечи "классической" школы уголовного права Гегель и Ансельм Фейербах. Эти идеи были претворены в Уголовном кодексе Франции 1791 и 1810 гг., Баварском уголовном кодексе 1813 г. Однако в настоящее время, как уже отмечалось, и в Германии, и во Франции (как и в других странах романо-германского права) уголовные кодексы не являются единственным уголовно-правовым законодательным актом. Существует, например, обширное законодательство, предусматривающее ответственность и за преступления, например, экологические, экономические, транспортные. При этом многие уголовно-правовые нормы этого законодательства не включаются в уголовный кодекс, а действуют наряду с ним. Следует отметить и намерение Англии кодифицировать свое уголовное законодательство (известно, что с 1991 г. в рамках Правовой комиссии ведется работа над составлением проекта уголовного кодекса для Англии и Уэльса). Таким образом, перспектива сближения имеется и в данном направлении.

Важным аспектом сближения уголовного законодательства стран всех четырех выделенных систем является заключение международно-правовых конвенций по борьбе с уголовными преступлениями. Их необходимость обусловливается задачей борьбы с международными преступлениями (например, геноцид, наемничество) и преступлениями международного характера (например, фальшивомонетничество, угон воздушного судна). При этом государства – участники соответствующей конвенции обязуются предусмотреть в своем национальном уголовном законодательстве соответствующие уголовно-правовые нормы (напрямую эти конвенции не могут быть применены ввиду того, что они лишены уголовно-правовых санкций). И в этом случае однородные нормы содержатся в уголовном законодательстве и стран с романо-германской системой права, и с англосаксонской, и с мусульманской, и с социалистической. Следует отметить, что имеется явная тенденция к расширению таких "общих" для многих стран уголовно-правовых запретов, вытекающих из соответствующих конвенций и договоров, международного права. Это привело к тому, что возникла необходимость в их кодификации, и в рамках Комиссии уголовного права ООН идет интенсивная работа над Проектом кодекса о преступлениях против мира и безопасности человечества. Под влиянием развития в указанном направлении международного права отдельные государства в своих национальных уголовных кодексах предусматривают самостоятельные разделы об этих преступлениях. Так, в Уголовном кодексе Франции 1992 г. разд. I "О преступлениях против человечества" книги II "О преступлениях и проступках против человека" состоит из трех глав и предусматривает ответственность за геноцид и другие преступления против человечества. В УК РФ 1996 г. также имеется специальный разд. XII о преступлениях против мира и безопасности человечества, предусматривающий ответственность за восемь преступлений, посягающих на указанные объекты:

- – планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны (ст. 353);

- – публичные призывы к развязыванию агрессивной войны (ст. 354);

- – производство и распространение оружия массового поражения (ст. 355);

- – применение запрещенных средств и методов ведения войны (ст. 356);

- – геноцид (ст. 357);

- – экоцид (ст. 358);

- – наемничество (ст. 359);

- – нападение на лиц и учреждения, которые пользуются международной защитой (ст. 360).

Известно, что многие нормы уголовного права в системе общего права (например, США) тесно переплетаются с нормами уголовно-процессуального права, что всегда удивляло отечественных юристов. Однако некоторые результаты проводимой в России судебной реформы, в частности, возрождение суда присяжных, уже в определенной мере привели к известной "процессуализации" материального уголовного права. Сошлемся, например, на ст. 65 УК РФ о назначении наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. Явные "следы" воздействия норм уголовного процесса "проступают" и в содержании таких норм материального уголовного права, как примечание к ст. 308 УК РФ об освобождении от уголовной ответственности за отказ от дачи показаний против себя самого, своего супруга или своих близких родственников и примечание к ст. 316 УК РФ о том, что лицо не подлежит уголовной ответственности за заранее не обещанное укрывательство преступления, совершенного его супругом или близким родственником. Конечно же, как на первой уголовно-правовой норме, так и на второй лежит "печать" такого чисто процессуального института, как свидетельский иммунитет (хотя в ст. 308 и не упомянут защитник обвиняемого, очевидно, что в соответствии со ст. 72 УПК РФ и он не может быть привлечен к ответственности за отказ от дачи показаний, т.е. в этом случае условия освобождения от уголовной ответственности "диктуются" процессуальной нормой).

В советской юридической литературе традиционно подвергалась сокрушительной критике практика так называемых сделок с правосудием, распространенная в уголовном процессе стран системы общего права (в особенности в США), когда признание вины обвиняемым или некоторые другие его "уступки" правосудию влекло за собой со стороны последнего определенное к нему снисхождение. Однако пришло время – и в УК РФ такие действия виновного, как, например, добровольная явка с повинной или способствование раскрытию преступления (т.е. активное сотрудничество с обвинением и правосудием) являются основанием освобождения от уголовной ответственности – в связи с так называемым деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ). И если в соответствии с указанной статьей Общей части УК РФ может быть освобождено лишь лицо, впервые совершившее преступление небольшой тяжести, то в Особенной части УК РФ появилось немало статей, где деятельное раскаяние, в том числе и выразившееся в сотрудничестве с обвинением и правосудием, является основанием освобождения от уголовной ответственности и при совершении целого ряда тяжких и даже особо тяжких преступлений (например, терроризма – ст. 205, захвата заложника – ст. 206, государственной измены – ст. 275, насильственного захвата власти или насильственного удержания власти – ст. 278 УК РФ). Конечно же, не только развитие института суда присяжных, но и построение нового УПК РФ на принципе состязательности приведет к закономерному, на наш взгляд, усилению процессуальных начал в материальном уголовном праве, что также будет свидетельствовать о сближении в этом направлении принципов и норм европейского континентального права и системы общего права.

Известно, что прогнозы – дело крайне рискованное. И тем не менее выскажем прогноз в части дальнейшего сближения выделенных систем уголовного права еще в одном направлении – повышения роли судебного прецедента в системе европейского континентального права. Так, в соответствии со ст. 125 Конституции РФ Конституционный Суд РФ разрешает дела о соответствии Конституции РФ в том числе и федеральных законов (следовательно, и уголовных), и в этом случае акты или их отдельные положения, признанные не конституционными, утрачивают силу. Таким образом, в случае, если соответствующие уголовно-правовые законы или отдельные их нормы будут признаны не конституционными, суды обязаны выносить свои решения (приговоры) на основе решения Конституционного Суда, т.е. прецедент этого Суда приобретает легальное официальное значение.

- Понятие, система и задачи уголовного права. Наука уголовного права

- Понятие уголовного права, его предмет, метод и система

- Задачи уголовного права

- Наука уголовного права

- Принципы уголовного права

- История российского уголовного права

- История российского уголовного законодательства

- Досоветский период российского уголовного права

- Советское социалистическое уголовное право

- Постсоциалистическое уголовное право

- История российской науки уголовного права

- История российского уголовного законодательства

- Уголовный закон

- Понятие и значение уголовного закона. Действующее уголовное законодательство Российской Федерации

- Форма, структура и техника уголовного закона. Уголовный закон и уголовно-правовая норма

- Действие уголовного закона во времени и в пространстве

- Выдача лиц, совершивших преступление

- Толкование уголовного закона

- Проблемы и перспективы совершенствования российского уголовного законодательства

- Понятие преступления

- Социальная природа преступления

- Понятие и признаки преступления

- Криминализация общественно опасных деяний и их декриминализация

- Классификация преступлений

- Состав преступления

- Понятие и значение состава преступления

- Виды составов преступлений

- Состав преступления и квалификация преступления

- Объект преступления

- Понятие и значение объекта преступления

- Виды объектов преступления

- Предмет преступления

- Объективная сторона преступления

- Понятие объективной стороны преступления и ее уголовно-правовое значение

- Общественно опасное деяние (действие или бездействие)

- Общественно опасное последствие

- Причинная связь между действием или бездействием и наступлением общественно опасных последствий

- Место, время, обстановка, средства и орудия, а также способ совершения преступления

- Субъект преступления

- Понятие субъекта преступления

- Возрастные признаки субъекта преступления

- Вменяемость. Понятие невменяемости

- Специальный субъект преступления

- Субъективная сторона преступления

- Понятие и значение субъективной стороны преступления

- Понятие вины. Формы вины

- Умысел и его виды

- Неосторожность и ее виды

- Преступления с двойной формой вины

- Мотив и цель преступления

- Эмоциональное состояние лица, совершающего преступление

- Ошибка и ее уголовно-правовое значение

- Уголовная ответственность и ее основания

- Понятие уголовной ответственности

- Уголовная ответственность и уголовно-правовые отношения

- Основания уголовной ответственности

- Стадии совершения преступления

- Понятие, виды и значение стадий совершения преступления

- Приготовление к преступлению

- Покушение на преступление

- Оконченное преступление

- Добровольный отказ от преступления

- Соучастие в преступлении

- Понятие соучастия в преступлении

- Виды соучастников

- Формы соучастия

- Ответственность соучастников

- Множественность преступлений

- Понятие единого преступления и множественности преступлений

- Формы множественности преступлений

- Обстоятельства, исключающие преступность деяния

- Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния

- Необходимая оборона

- Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление

- Крайняя необходимость

- Физическое или психическое принуждение

- Обоснованный риск

- Исполнение приказа или распоряжения

- Наказание и его цели

- Понятие и признаки наказания по уголовному праву

- Цели наказания

- Система и виды наказаний

- Понятие и значение системы наказаний

- Наказания, не связанные с ограничением или лишением свободы

- Наказания, связанные с ограничением или лишением свободы

- Смертная казнь

- Назначение наказания

- Общие начала назначения наказания

- Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание

- Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление

- Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. Назначение наказания за неоконченное преступление, за преступление, совершенное в соучастии, и при рецидиве преступлений

- Назначение наказания по совокупности преступлений

- Назначение наказания по совокупности приговоров

- Исчисление сроков наказания и зачет наказания

- Условное осуждение

- Освобождение от уголовной ответственности

- Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности

- Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием

- Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим

- Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности

- Освобождение от уголовной ответственности в связи с согласием потерпевшего

- Освобождение от наказания

- Понятие и виды освобождения от наказания

- Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания

- Замена неотбытой части наказания более мягким

- Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки

- Освобождение от наказания в связи с болезнью

- Отсрочка отбывания наказания

- Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда

- Амнистия, помилование, судимость

- Амнистия

- Помилование

- Судимость

- Уголовная ответственность несовершеннолетних

- Общая характеристика преступлений, совершаемых несовершеннолетними, и условия их уголовной ответственности

- Виды наказания для несовершеннолетних и особенности их назначения

- Особенности освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности и применение принудительных мер воспитательного воздействия

- Особенности освобождения несовершеннолетних от наказания, исчисления сроков давности и погашения судимости

- Иные меры уголовно-правового характера

- Принудительные меры медицинского характера

- Конфискация имущества

- Основные положения Общей части уголовного права зарубежных государств

- Системы уголовного права в современном мире

- Основные положения Общей части уголовного права Франции, Германии и Италии

- Основные положения Общей части уголовного права Англии и США

- Основные положения Общей части уголовного права КНР

- Основные положения Общей части уголовного права Афганистана

- Основные положения Общей части уголовного права Японии

- Тенденция сближения систем уголовного права

- Основные направления (школы) в науке уголовного права: история и современность

- Просветительно-гуманистическое направление

- Классическая школа

- Антропологическая школа

- Социологическая школа

- Синтез школ уголовного права

Основные положения Общей части уголовного права Франции, Германии и Италии

Как уже отмечалось, уголовное право этих стран относится к системе романо-германского (европейского континентального) права.

Уголовное право Франции . Уголовное право (законодательство) Франции сформировалось после Великой французской революции 1789 г. Основные уголовно-правовые принципы были зафиксированы еще в важнейшем ее документе - Декларации прав человека и гражданина (например, принцип равенства всех граждан перед уголовным законом; принцип, согласно которому «никто не может подвергнуться обвинению, задержанию или заключению иначе как в случаях, предусмотренных законом»; принцип презумпции невиновности; принцип применения только закона, изданного и обнародованного до совершения правонарушения, и др.). Это принципы были развиты в Уголовном кодексе Франции 1791 г., отразившем идеи просветительско-гуманистического направления в уголовном праве, выраженные в трудах выдающегося просветителя и гуманиста итальянского ученого Беккариа и выдающихся французских просветителей - Монтескьё, Вольтера, Дидро.

В Кодексе 1791 г. был значительно сокращен круг уголовно наказуемых деяний за счет, например, религиозных; отменены членовредительские наказания; резко ограничено применение смертной казни; отменено пожизненное лишение свободы, кодекс установил систему абсолютно-определенных санкций, исключавших судебное усмотрение. Этот Кодекс был заменен Уголовным кодексом Франции 1810 г. (известным в литературе как Кодекс Наполеона). Он в наиболее полной форме воплотил в себе идеи классической школы уголовного права, в том числе и такие принципы, как равенство всех перед законом и nullum crimen sine lege (нет преступления без указания о том в законе), кодекс был достаточно суров и содержал такие санкции, как смертная казнь, бессрочная каторга, клеймение и другие позорящие наказания. По своей юридической технике Уголовный кодекс Франции 1810 г. отличался высочайшим для того времени уровнем (его характерная черта - четкость и простота сформулированных в нем норм), в силу чего он являлся своего рода образцом, оказал самое серьезное влияние на развитие уголовного законодательства многих европейских и латиноамериканских стран. На протяжении XIX в. и в XX а он подвергался существенным изменениям и в июле 1992 г. был заменен новым.

Новый Уголовный кодекс Франции состоит из семи книг (первые пять и седьмая содержат как законодательные, так и регламентационные положения, шестая - полностью регламентационная) 1 См.: Крылова Н.Е. Предисловие // Уголовный кодекс Франции. СПб.. 2002. С. 48. . Первая из них представляет его Общую часть. Вторая открывает Особенную часть и содержит нормы об ответственности за преступления и проступки против личности, в том числе за преступления против человечества (геноцид и др.). Нормы, объединенные в третьей книге, предусматривают ответственность за преступления и проступки против собственности, в четвертой - за преступления и проступки против нации, государства и общественного порядка. В пятой книге предусматриваются нормы об ответственности за прочие преступления и проступки. В шестой - о нарушениях. В книгу седьмую включены нормы - положения, применяемые в заморских территориях. Продолжается разработка и других книг Кодекса, посвященных уголовно-правовой охране других объектов (например, окружающей среды). Кодекс сохранил традиционную для французского уголовного права трехчленную классификацию преступных деяний на преступления, проступки и нарушения, имеющую важное значение для определения подсудности уголовных дел, наказуемости покушения на преступление и соучастия в преступлении, определения сроков давности и решения других вопросов.

Много нового в Уголовный кодекс Франции 1992 г. внесено в систему наказаний, в регламентацию порядка и условий их назначения. Смертная казнь во Франции была отменена еще в 1981 г., и поэтому она не включена в перечень наказаний в новом кодексе. Кроме того, в нем отсутствует такое наказание, как высылка. Система наказаний по новому Уголовному кодексу Франции включает пожизненное лишение свободы и лишение свободы на определенный срок (с разным режимом отбывания), штраф и разнообразные виды лишения прав (например, запрещение осуществлять профессиональную или общественную деятельность, при исполнении которой или в связи с осуществлением которой было совершено преступное деяние; запрещение ношения оружия; лишение водительских прав; лишение разрешения на охоту и др.).

Довольно детально (по сравнению с прежним Кодексом) новый Уголовный кодекс Франции регламентирует вопрос замены наказания в Особенной части за проступки. Так, вместо тюремного заключения может быть назначено лишение водительских прав, конфискация транспортных средств, выполнение общественно полезных работ продолжительностью от 40 до 240 часов и т.п.

В новом Уголовном кодексе Франции закреплен институт отсрочки исполнения наказания, которая может быть трех видов:

- простая отсрочка;

- отсрочка с помещением в режим испытания;

- отсрочка с обязанностью выполнять общественные работы.

Широко регламентирован в Уголовном кодексе Франции институт деятельного раскаяния. Например, лицо, пытавшееся совершить террористический акт, освобождается от наказания, если, предупредив административную или судебную власть, тою позволило избежать совершения деяния и в случаях необходимости установить других виновных. На этих же условиях освобождается от наказания и лицо, принявшее участие в заговоре, направленном на совершение преступного посягательства, а также применительно к участию и в ряде других преступлений.

Несмотря на существование во Франции Уголовного кодекса, значительное число норм, предусматривающих уголовную ответственность, содержится в других законодательных и иных нормативных актах (например, в законодательстве о транспортных правонарушениях).

Следует отметить, что новый Уголовный кодекс Франции отказался от одного из принципов европейского континентального права - уголовной ответственности только физических лиц. Впервые предусмотрена возможность привлечения к уголовной ответственности юридических лиц, в связи с чем сконструированы и применяемые к ним соответствующие специфические санкции.

В целом следует отметить, что новый Уголовный кодекс Франции является отражением современных демократических идей, выработанных в юридической науке и правоприменительной практике. Он построен на концепции прав человека и правового государства.

Уголовное право Германии. В ФРГ с определенными изменениями действует Уголовный кодекс Германии 1871 г. (его принято называть Германским уголовным уложением 1871 г.). Кодекс в основном соответствовал главным положениям «классической» школы уголовного права (в частности, содержал принцип nullum crimen sine lege - нет преступления без указания о том в законе).

Реформа уголовного законодательства в Западной Германии началась после образования ФРГ. Был принят ряд законов, изменявших и дополнявших Уголовный кодекс 1871 г. Наибольшее значение из них имели Закон от 4 июля 1969 г., который внес изменения в Общую часть Кодекса, и Закон от 2 марта 1974 г., изменивший Особенную часть. Эти изменения вступили в силу с 1 января 1975 г. Кодекс сохранил прежнее название - УК от 15 мая 1871 г. в редакции Закона от 1 января 1975 г. В дальнейшем в ФРГ был принят ряд уголовных законов, направленных ил борьбу с некоторыми наиболее опасными преступлениями (в 1976 и 1986 гг. - о борьбе с экономической преступностью, в 1986 г. - о борьбе с терроризмом и др.). В связи с этим в 1987 г. была издана новая редакция Уголовного кодекса ФРГ. Уголовное законодательство Германии кодифицировано не полностью, за его пределами существует значительное количество уголовно-правовых норм, содержащихся в других законодательных и иных нормативных актах (например, о транспортных, экономических, экологических правонарушениях). До октября 1990 г., т.е. до объединения Германии, на территории бывшей ГДР действовал ее Уголовный кодекс, отличавшийся достаточно высоким уровнем законодательной техники. После объединения Германии действие Уголовного кодекса ФРГ распространилось на всю территорию Германии.

Уголовный кодекс ФРГ отличает детальная регламентация действия уголовного закона во времени и пространстве. В самостоятельных статьях определяется понятие времени и места совершения преступления (деяния). При этом временем совершения деяния считается то время, в течение которого исполнитель или соучастник действовал или в случае бездействия должен был действовать. Время наступления последствия значения не имеет. Местом же совершения деяния является то место, в котором лицо действовало или - в случае бездействия - должно было и могло действовать, или место, в котором наступило или, по представлению лица, должно было бы наступить относящееся к составу последствие. Таким образом, место совершения преступления определяется в зависимости от того, характеризуется ли преступление материальным или же формальным составом.

Особые правила устанавливаются для определения места совершения преступления при соучастии. При этом происходит конкретизация принципа гражданства как принципа действия уголовного закона в пространстве. Так, соучастие осуществляется в том месте, в котором соучастник действовал или - при бездействии - должен был и мог действовать, или в месте, в котором, по его представлению, деяние должно быть совершено. Если соучастник принял участие в совершении преступления за границей, действуя вне территории Германии, то на такое соучастие распространяется действие немецкого уголовного правд, даже если это деяние не наказуемо по месту его совершения.

Большая роль в Кодексе отводится и реальному принципу действия уголовного закона в пространстве. Например, немецкое уголовное право действует в отношении деяния, которое совершается за границей против немца, если деяние по месту его совершения уголовно наказуемо или если по месту совершения деяния оно не подпадает под действие карательной власти.

Кодекс (в редакции 1975 г.) отказался от традиционной трехступенчатой классификации преступных деяний и перешел к двухступенчатой - преступления и проступки. К первым относятся противоправные деяния, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 1 года и выше. Проступками являются противоправные деяния, за которые предусмотрены краткие сроки лишения свободы или штраф.

В Уголовном кодексе ФРГ содержится положение об уменьшенной вменяемости (в рамках вменяемости), при которой лицу, совершившему преступление, наказание может быть смягчено. Особенностью Кодекса является и то, что в нем предусмотрено уголовно-правовое значение ошибки (как фактической, так и юридической). При этом выделяются две разновидности фактической ошибки. Первая связана с тем, что лицо при совершении деяния не знает обстоятельства, которое относится к предусмотренному законом составу деяния. Эта ошибка исключает ответственность за умышленное преступление. Вторая разновидность заключается в том, что лицо при совершении деяния ошибочно оценивает обстоятельства этого деяния как такие, которые образуют состав деяния при смягчающих обстоятельствах. Такая ошибка оценивается судом в пользу виновного, и он может наказываться за умышленно совершенное деяние при смягчающих обстоятельствах (т.е. в соответствии со своей ошибкой).

Юридическая ошибка, или, как она именуется в Кодексе, ошибка в запрете, заключается в том, что, если у лица, совершающего деяние, отсутствует понимание противоправности своего действия, он считается действующим невиновно при условии, что он не мог избежать этой ошибки. Если же лицо могло избежать указанной ошибки, то оно не освобождается от наказания, но наказание может быть ему смягчено.

Заслуживает внимания положение Кодекса о ненаказуемости превышения пределов необходимой обороны «из-за замешательства или страха».

Система наказаний выглядит следующим образом:

- пожизненное лишение свободы;

- лишение свободы на определенный срок (от 1 месяца до 15 лет);

- штраф, назначаемый в дневных ставках (для последних в марках устанавливается минимум и максимум).

Кроме того, предусматриваются дополнительные наказания:

- запрещение управлять транспортным средством;

- лишение права занимать определенные должности;

- лишение права быть избранным и права голоса.

Под конфискацией имущества понимается конфискация полученной в результате преступления имущественной прибыли. Наряду с ней существует еще конфискация предметов, приобретенных лицом в результате совершения преступления.

Уголовное право Италии. В Италии действует Уголовный кодекс 1930 г., принятый еще при фашизме и подвергшийся к настоящему времени определенным изменениям. Особенностью этого Кодекса является то, что наряду с мерами наказания в нем предусмотрены меры безопасности, нередко связанные с лишением свободы, фактически применяющиеся вис зависимости от совершения лицом конкретного преступления (в том числе и на неопределенный срок). Такие лица признаются социально опасными. В этом видно влияние антрополого-социологического направления уголовного права.

В ряде законов, уточняющих определенные положения Уголовного кодекса, отразилась тенденция к некоторой либерализации уголовного законодательства, например, расширение права суда на смягчение наказания и возможность замены краткосрочного тюремного заключения мерами наказания, не связанными с лишением свободы; возможность смятения наказания вследствие деятельного раскаяния виновного, выразившегося в выдаче им своих сообщников в ходе следствия, суда или во время отбывания наказания. Вместе с тем усилена уголовная ответственность совершивших преступления лиц, связанных с мафией, и участников террористических группировок.

Лекция № 7 Основные положения уголовного права России Введение 1. Общая характеристика отрасли уголовного права: понятие, предмет, метод, задачи. Система, источники. 2. Понятие и виды преступлений. 3. Уголовная ответственность. 4. Уголовные наказания в РФ. Судимость и её уголовное правовое значение. Заключение

Уголовное право - это отрасль права, которая определяет, какие деяния являются опасными для общества (являются преступлениями) и какие наказания за их совершение устанавливает государство (отрасль о преступлениях и наказаниях).

Уголовное право - это отрасль права, которая определяет, какие деяния являются опасными для общества (являются преступлениями) и какие наказания за их совершение устанавливает государство (отрасль о преступлениях и наказаниях).

Задачи уголовного права: 1) охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя России от преступных посягательств;

Задачи уголовного права: 1) охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя России от преступных посягательств;

2) обеспечение мира и безопасности человечества. Особенно эта задача важна в эпоху глобализации, стирания границ между государствами, распространения международной преступности, терроризма;

2) обеспечение мира и безопасности человечества. Особенно эта задача важна в эпоху глобализации, стирания границ между государствами, распространения международной преступности, терроризма;

3) предупреждение преступлений. Выполнение данной задачи обеспечивается с помощью издания законов, их доведения до широких масс населения. Это должно способствовать формированию у граждан стереотипа правомерного поведения, удержанию неустойчивых в моральном отношении лиц от совершения преступлений под страхом уголовной ответственности и наказания.

3) предупреждение преступлений. Выполнение данной задачи обеспечивается с помощью издания законов, их доведения до широких масс населения. Это должно способствовать формированию у граждан стереотипа правомерного поведения, удержанию неустойчивых в моральном отношении лиц от совершения преступлений под страхом уголовной ответственности и наказания.

Уголовному праву присущ в основном императивный метод правового регулирования, основанный на началах власти и подчинения.

Уголовному праву присущ в основном императивный метод правового регулирования, основанный на началах власти и подчинения.

Основным источником уголовного права РФ является Уголовный кодекс РФ от 13. 06. 96 № 63 ФЗ, который действует в РФ с 01. 97. Уголовный кодекс (далее - УК) состоит из двух частей: Общей части

Основным источником уголовного права РФ является Уголовный кодекс РФ от 13. 06. 96 № 63 ФЗ, который действует в РФ с 01. 97. Уголовный кодекс (далее - УК) состоит из двух частей: Общей части

В общей части закрепляются цели и задачи уголовного законодательства, принципы уголовного права, понятия преступления, виды преступлений и наказаний и иные институты общие для всего уголовного права.

В общей части закрепляются цели и задачи уголовного законодательства, принципы уголовного права, понятия преступления, виды преступлений и наказаний и иные институты общие для всего уголовного права.

В особенной части дается исчерпывающий перечень деяний, признаваемых в РФ преступлениями; объясняются особенности их квалификации (определения степени тяжести); даются перечень и виды наказаний для каждого преступления (конкретное наказание назначает суд с учетом всех обстоятельств дела в рамках санкции статьи).

В особенной части дается исчерпывающий перечень деяний, признаваемых в РФ преступлениями; объясняются особенности их квалификации (определения степени тяжести); даются перечень и виды наказаний для каждого преступления (конкретное наказание назначает суд с учетом всех обстоятельств дела в рамках санкции статьи).

Во времени: не имеет обратной силы в отношении преступлений, совершенных до его вступления в силу, если этим ухудшается положение виновного; и, наоборот, имеет обратную силу, если устраняет преступность и наказуемость деяния, смягчает положение виновного;

Во времени: не имеет обратной силы в отношении преступлений, совершенных до его вступления в силу, если этим ухудшается положение виновного; и, наоборот, имеет обратную силу, если устраняет преступность и наказуемость деяния, смягчает положение виновного;

По кругу лиц - на всех лиц, совершивших преступления в РФ (граждан РФ, иностранцев, лиц без гражданства), кроме лиц, пользующихся дипломатическим иммунитетом, и за исключением случаев, предусмотренных международными договорами.

По кругу лиц - на всех лиц, совершивших преступления в РФ (граждан РФ, иностранцев, лиц без гражданства), кроме лиц, пользующихся дипломатическим иммунитетом, и за исключением случаев, предусмотренных международными договорами.

Преступление - виновно совершенное общественно опасное деяние (действие или бездействие), запрещенное УК под угрозой наказания.

Преступление - виновно совершенное общественно опасное деяние (действие или бездействие), запрещенное УК под угрозой наказания.

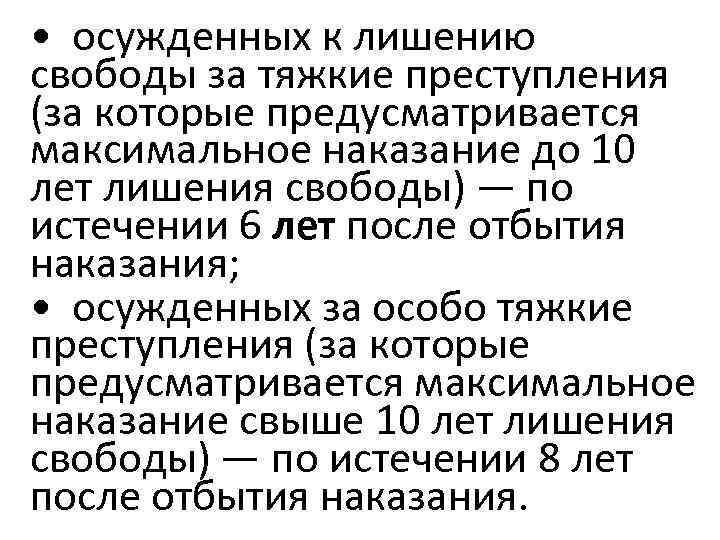

Признаки преступления: 1) наличие деяния - поведения человека (мысли, чувства, помыслы человека не являются преступлением). Деяние может быть в форме: действия, например кража, либо бездействия, например неоказание помощи лицу, чья жизнь находилась в опасности; 2) высокая степень общественной опасности - ключевой отличительный признак (деяния, имеющие признаки преступления, но не представляющие большой общественной опасности, относят к другим видам правонарушений - например, административным); 3) противоправность - прямое указание данного деяния в качестве преступления в УК; 4) вина - психическое отношение к содеянному, наличие всех элементов состава преступления.